PROFILE: 三宅愛架/フィルムエディター

レッドカーペットやハリウッド、映画や音楽、ファッションの煌びやかな世界と大自然が共存する大都市ロサンゼルス。世界のエンターテイメントの発信地であるこの地へ、日本からさまざまなクリエイターが移住している。ロサンゼルスに移住して3年、スタイリスト歴23年の水嶋和恵が、ロサンゼルスで活躍する日本人クリエイターに成功の秘訣をインタビュー。多様な生き方を知り、人生やビジネスのヒントを探る。第5回はドラマ「SHOGUN 将軍」でエミー賞ドラマ部門映像編集賞を受賞したフィルムエディターの三宅愛架に話を聞いた。

日本語の魅力を再発見した編集作業

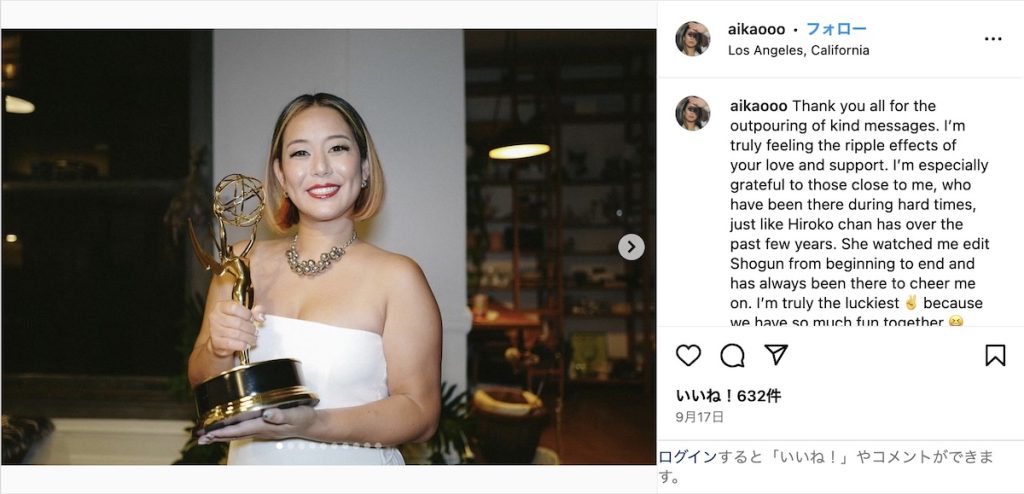

水嶋和恵(以下、水嶋):エミー賞受賞、おめでとうございます!三宅さんとは、以前ヴェニスビーチ映画祭(Venice Beach Film Festival)のファウンダー、エリオット・チャロフ(Eliot Charof)を通じて出会いました。とても気さくでおおらかな印象でした。今回の受賞で改めて、仕事をとことんやり抜く芯の強さを感じ尊敬しています。受賞した今の心境を教えてください。

三宅愛架(以下、三宅):夢のようです。まだ実感がありません。ここまで到達できてうれしい気持ちでいっぱいです。自分の受賞はもちろんですが、俳優の真田広之さんや澤井杏奈さんの受賞がうれしく、作品自体が多くの方々に観てもらえて、認められました。目標にしてきたものが達成でき、「SHOGUN 将軍」のチームとしても最高の結果が出せたと感じています。

水嶋:「SHOGUN 将軍」に携わり、苦労はありましたか?

三宅:時代劇というカテゴリーに詳しいわけではなかったので、劇中の日本語の解釈が難しかったです。日本語の台詞を読んでも意味が分からない単語も多く、私自身学びの多い現場でした。日本語というのは、英語と比べるととてもポエティックで、こんなに素晴らしく美しい文化が存在するのだと再確認し、誇らしい気持ちになりました。

撮影はバンクーバーと極寒の中でしたが、コロナ期間だったため、私はロサンゼルスの自宅で一人、毎日編集作業をしていました。フィクションとは言えど、切腹などのヘビーなシーンが多く登場したため、自分のメンタルケアを心掛けていました。「SHOGUN 将軍」のストーリーを通して、恵まれている自分の環境に感謝をしようという気持ちになりましたね。「SHOGUN 将軍」は戦国時代が舞台ですが、たとえ50年前に生まれていたとしても、日本人女性である私が、自分の好きな土地、好きなフィールドでここまで活躍するのは難しかったかもしれません。

場面をつなぐのが編集の仕事

映像は独特な言語

水嶋:私も同じ気持ちです。ロサンゼルスに移住して自分が望むフィールドに身を置くことができている。感謝の気持ちでいっぱいです。“編集”というのは具体的にどんな仕事ですか?

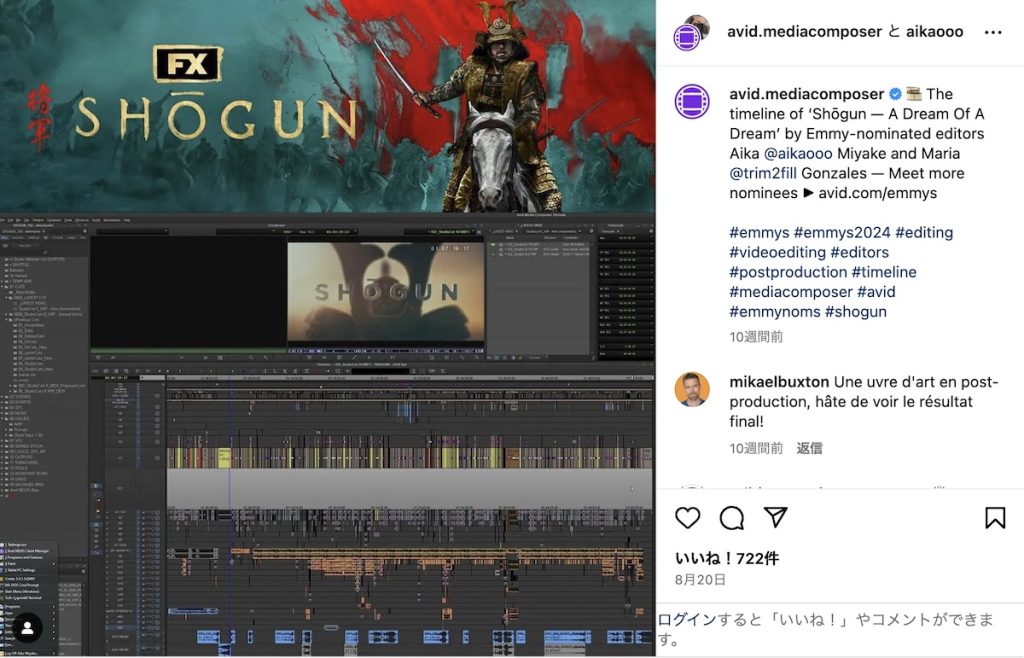

三宅:私が担当しているのは、オフライン編集というものです。撮影映像のテイクを選び場面ごとにつなぎ合わせる、それが編集の仕事です。編集者は、ポストプロダクション(映像作品の撮影後に編集する作業の総称)で最初に関わります。細かいニュアンスを表現しながら、視聴者にストーリーが伝わるかを確認し、その上でどこまで芸術的に感情を表現するか。そんな部分を考えてつないでいきます。映像というのは独特な言語だと感じています。ワイドからクローズアップになるのも、一つの言語です。今回の作品では、特に日本人女性の感情を表に出さない微差な演技が重要だったため、細かな目の動きなどを見逃さないようにしました。素晴らしいシーンと演技ばかりで、選ぶのがとても大変でした。

水嶋:スタイリストと似ているところがあると感じます。素材があって、その魅力を最大限に引き出し、ストーリーをつくっていくか。

三宅:似ていますね!それぞれのフィールドで違う表現方法が存在していて、面白いですね。編集をしていて、一番面白いと感じるのは”オーディオ・ビジュアル”。怒りや愛情、もやもやした感情、ストレスがリリースした様、そういった自分の気持ちをアートの表現の一種として、音と絵のバイブレーションでどう表現するか。そこに興味がありますね。それがニュアンスとして観客に伝わっていくんですよね。私の意図することが観客に伝わるとうれしいですね。

父の他界を経験し、自らの道を切り開く

水嶋:カリフォルニアへ行こうと思ったターニングポイントは何だったのでしょうか?

三宅:17歳の時に父が亡くなりました。自分の人生を自分でなんとか切りひらいていかなければという意識になりました。そこで、どう生きたいのかを考え、渡米をすることに。2年間アルバイトをしたのち20歳でカリフォルニアのコミュニティーカレッジに通いはじめました。比較的学費が安く、さまざまなカテゴリーのクラスをとることができます。当時いろいろなことに興味があり、人類学や環境科学などを受講しました。3年経てば英語力が高まり、何か仕事につながるという期待もありました。目標はフィルムのコースを最後にとることでした。そのクラスでディレクターやシネマフォトグラファーを務めたのですが、編集の仕事を学んだときにしっくりきたんです。そのときに「自分にはこの道しかないかもれない」と思いました。

水嶋:卒業後はどんな仕事に就いたんですか?

三宅:日本に帰国して最初に入社したのは、テレビのオンライン編集をメインにしている会社でした。その当時はテープでの納品だったのですが、テレビの場合、収録後には監督が自らオフライン編集をします。それを私たちが受け取り、タイトルやテロップをのせ、音付けをする。そういったポリッシング作業を3年ほどしていましたが、自分のやりたいことはストーリーテリングであり、ポリッシングではないと気づき、フリーランスの道を選びました。そこから、小さいコマーシャルの企画の仕事をする中で、自分のやりたい仕事の形を模索しました。

そんな時、シカゴのポストプロダクションの会社、カッターズ・スタジオ(Cutters Studio)が、東京オフィスを開設すると聞き、アシスタントとして雇ってもらうことに。「ナイキ(NIKE)」のコマーシャルの編集をしている姿を見て「自分がやりたかったのは、こういう編集だ!」と気づき、気持ちが加速しました。自分の進む道を決めることになったターニングポイントだったと思います。広告業界の“クリエイティブ・エディット”と呼ばれる仕事で、その職に出合ったことをきっかけに19年に米国に来ました。

水嶋: 19年に渡米したときには、既に仕事が決まっていたのですか?

三宅:ポストプロダクションの会社で契約が決まっていて、ビザもサポートしてもらえました。これからアメリカで仕事をしたいと思っている人に薦めたいのは、日本とアメリカを行ったり来たりすること。私は拠点を決めずに、自分がやりたい仕事が導いてくれる場所で仕事をしています。

エミー賞受賞するも、まだまだこれから

水嶋:三宅さんのやりたい仕事が、ここロサンゼルスにあったということですね。それはどういった仕事でしょうか?

三宅:やはり、映画ですね!映画=ハリウッド。今回エミー賞を受賞するという長年の夢は叶えたものの、まだまだつま先が入ったかな、という感じです。

水嶋:ロサンゼルスでは主にどのような仕事をされていますか?

三宅:フィルムでは「SHOGUN 将軍」「シェフのテーブル」、ビヨンセ(Beyonce)の「ブラック・イズ・キング」などを、広告では「ナイキ」「ゲータレード(GATORADE)」「エックスボックス(XBOX)」などを編集しています。

水嶋:どのような暮らしを送っていますか?

三宅:ロサンゼルスのアートシーンが楽しく、アート関連のオープニングイベントに行きます。ロサンゼルスはカジュアルなコンテンポラリー・アート、ポップで楽しい感じの作品が多いと感じます。今流行しているセラミックも好きです。至福の時は、自宅で愛猫とゆっくり過ごす時間ですね。

水嶋:住んでみて再発見したロサンゼルスの魅力はありますか?

三宅:小さな映画館で古い映画が再上映されていることが多々あるのは発見でした。さまざま小規模のイベントが、あちらこちらで開催されているのはロサンゼルスの楽しい一面ですよね。

水嶋:今後かなえたい夢や目標は何ですか?

三宅:編集を続けていきたいです。編集を始めて17年になりますが、やればやるほど編集というものの奥深さを感じます。編集をしているときがとにかく楽しく、アワードは目指すものというよりうれしい結果であり、ご褒美ですね。また、世間からのエディター・編集のイメージを変えていきたいです。テクニカルな仕事だと思われがちですが、芸術的な面もあり、皆さんに親近感を持ってもらい、次世代につながっていってほしいです。

周りを気にせず、自分のやれることをやるだけ

水嶋:常にポジティブで、素敵な笑顔の三宅さん。どのようにそのマインドをキープしているのですか?

三宅:海外で日本人女性というと、どうしても二の次にされてしまうことがありますが、気にせずに自分のやれることをやれるだけやっていこう、そう思っています。あとは常に自分に正直な選択をすることですね。

水嶋:同じロサンゼルスを舞台に活動している身として、私も三宅さんのような思考を持ち、がんばりたいと思いました。物事の結果だけでなくプロセスも大事ですよね。

三宅:その通りですね。ネガティブなことがあったとしても、どう対応したかで、自分を誇れると思います。どんな苦境でも、解決方法を探してポジティブでいたいですね。

水嶋:フィルムエディターの仕事は「裏方で地味な仕事に思われがちだけれど、もっと前に!」という言葉や、女性が活躍する場が少ない業界の中で引け目を感じずポジティブに挑む姿にも、女性として共感を覚えました。