「ギャップ(GAP)」が1969年に米サンフランシスコで創業した、「リーバイス(LEVI’S)」のジーンズやレコードのセレクトショップだったことを知っている人って、それほど多くはないと思います。かく言う83年生まれの私もその存在を認識した中学時代には既に、「ギャップ」はロゴスエットが看板アイテムのSPAになっていました。というわけで、私にとって「ギャップ」のイメージは、ザ・アメリカのSPA(アメリカの~というよりも、そもそもSPAというものの先駆け的な存在ですが)です。よほどの「ギャップ」通やジーンズ通、流通業界通を除いて、日本の多くの方の認識も同様ではないでしょうか。

そんな「ギャップ」ですが、ご存知の通り近年はなかなか苦しい状況が続いています。「オールドネイビー(OLD NAVY)」なども含めたギャップ社全体の2020年第1四半期(2月2日~5月2日)の売上高は前年同期比43%減、純損益は9億3200万ドル(987億円)の赤字と発表されています。もちろんこれにはコロナ禍がダイレクトに影響していますが、コロナ以前からの業績不振と、それにまつわるてんやわんや(「オールドネイビー」の分社化断念、大規模な店舗閉鎖、トップの辞任など)は、この記事の一番下に貼り付けた関連記事群を読んでいただければと思います。

言葉を選ばずに言えば、やや迷走気味に感じる近年の「ギャップ」。どんな組織にとってもこういった局面で重要なのは、自らの原点を思い出すことではないでしょうか。オリジナリティが何かを問い直し、元来自分たちが伝えたかった価値は何なのか、競合にはない個性が何かを見つめ直す。コロナ禍が負のスパイラルを加速させているファッション業界において、こういった原点の問い直しプロセスが必要だと感じるブランドは「ギャップ」以外にも非常に多くあります。もちろんブランドだけでなく、われわれメディアにとってもそれは同様なんですが。

さて、その「ギャップ」の原点は冒頭にも書いた通り、1969年にカリフォルニアで創業したジーンズ&レコードショップです。しかし、そうしたストーリーは今や日本の多くの人に忘れられている。もしくはそもそも知られていない。……ですが、このほどリニューアルオープンした「ギャップ」の新宿フラッグス店は、そうした「ギャップ」の原点や背景にあるストーリーを感じさせる作りになっています。個人的に面白いなと感じたので、紹介させてください。

新宿フラッグス店リニューアルの最大のポイントは、カフェ併設型の店舗になったこと。カフェがあるのは世界中の「ギャップ」でもここだけだそうです。ただ、カフェそのものよりも是非注目していただきたいのが、その横にある書籍やレコードのコーナー。座ってコーヒーが飲めるスペースになっているんですが、そこにブランドの歴史を解説したボードなどが飾ってあります。

その解説ボードを見て、「ああ、『ギャップ』って、ヒッピームーブメントやカウンターカルチャー全盛の時代のアメリカで生まれた、ユース(若者)の店だったんだな」という事実に私は改めて出合いました。業界紙記者としてそういった知識は頭の片隅には入っていましたが、「ギャップ」創業者のフィッシャー夫妻の妻、ドリス(Doris Fisher、現会長のお母さん)がおしゃれなセブンティーズファッションでキメた写真を見て、「ギャップ」がどんな時代感の中で生まれてきたのか、初めてイメージを伴って理解できたような気がします。

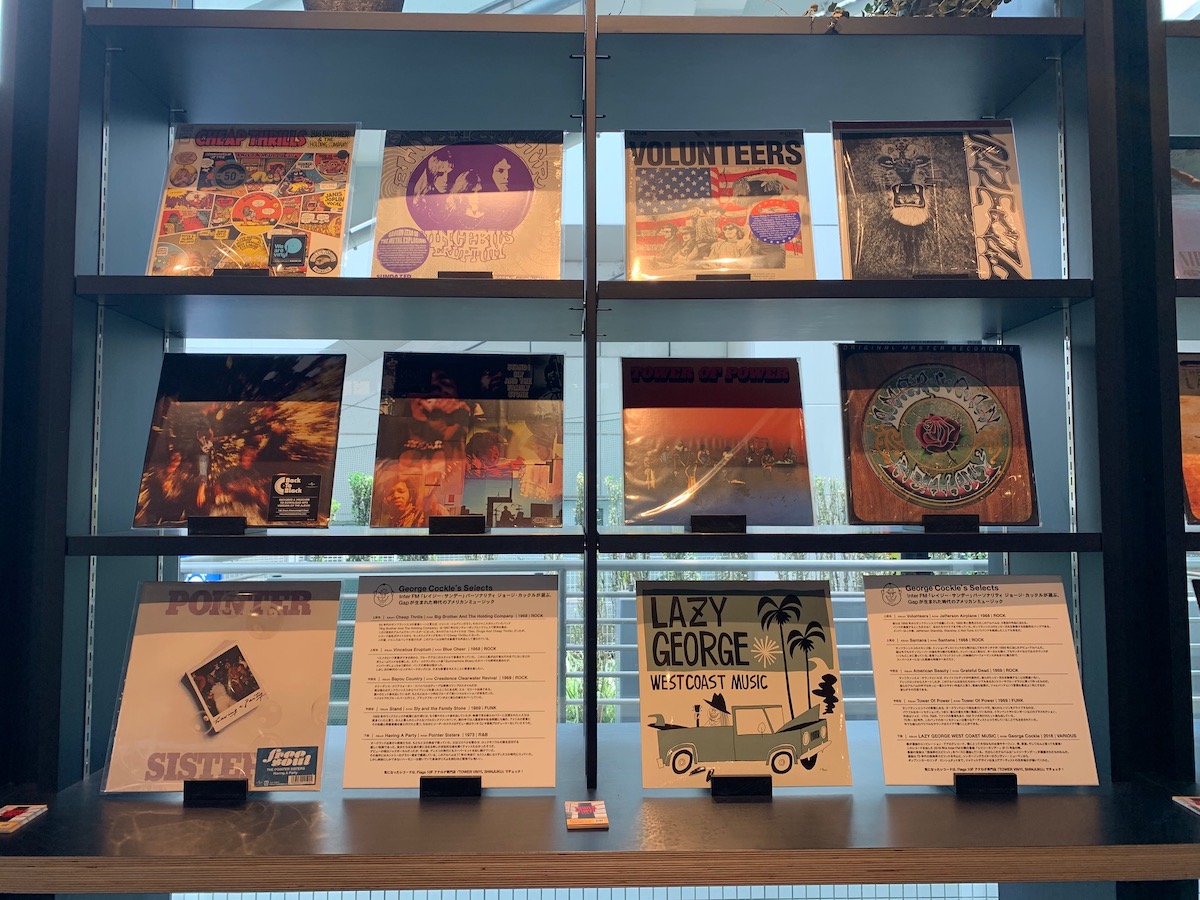

同コーナーには「ギャップ」創業当時にはやっていた曲のレコードなんかも展示してあります。音楽に詳しくない私にはスライ&ザ・ファミリー・ストーンくらいしか分かりませんでしたが、並べられたレコード群のややサイケデリックなジャケットを見るだけでも、「こういう雰囲気の時代だったのね~」と想像がしやすい。ドリス・フィッシャーの写真もそうですが、やはり、ビジュアル表現の持つ力って偉大ですね。ちなみにこのレコード群、新宿フラッグスの上層階に入っているタワーレコードで買えるそうです。

「ギャップ」の過去のキャンペーンビジュアルを集めた写真集(2006年発行)も置いてあり、自由に閲覧ができます。これが今見ても色褪せず非常にかっこいいんですよ。キム・ベイシンガー(Kim Basinger)やブルック・シールズ(Brooke Shields)といった往年のハリウッドの大女優がいたり、ジャズトランぺッターのマイルス・デイヴィス(Miles Davis)がいたり、映画監督のスパイク・リー(Spike Lee)がいたり。なんてきれいな人なんだと改めて驚いたのがリー・ラジウィル(Lee Radziwill)でした。ジャクリーン・ケネディ・オナシス(Jacqueline Kennedy Onassis)の妹です。実にアメリカ的人選ですよね。日本人では工藤夕貴や冨永愛のビジュアルが収蔵されています。「ギャップ」のシンプルなカットソーやジーンズ姿で写真に映る彼らはみな、眼差しが強くてとてもかっこいい。フォトグラファーもアニー・リーボヴィッツ(Annie Leibovitz)やスティーブン・マイゼル(Steven Meisel)など、巨匠中の巨匠です。

なんというかこの写真集、かつて世界が(言い過ぎ?少なくとも私が)憧れたアメリカのイメージの凝縮みたいに感じたんですよね。あの頃、「ギャップ」の広告にアメリカを感じていた人は少なくないと思います。そう考えると当時の「ギャップ」の存在感って本当にすごいですね。そして繰り返しになりますが、ビジュアルの持つ力って偉大だなと感じます。ただし、そういったキラキラしたアメリカのイメージそのものが幻想だったんだと気付かされたのが、トランプ大統領以降のアメリカ社会な気もしますが。

というわけで、つらつら書いてきて結局何が言いたいかというと、こういった背景のストーリーを知ると、「ギャップ」の見え方がこれまでとはちょっと違ってくるよねということです。品質や価格、デザインの点で、今は「ギャップ」より「ザラ(ZARA)」や「ユニクロ(UNIQLO)」を選ぶという人が少なくないと思いますが、「ギャップ」ってそもそもこういった出自やマインドのブランドだったんだということを知ると、もう少し感じ方に奥行きが出ると言いますか。もちろん、それだけで人が「ザラ」や「ユニクロ」でなく「ギャップ」を買うようになるかというと、世の中そんなに甘くはありません。正直、今の「ギャップ」の商品や売り方からは、創業当時のストーリーやかつての強いビジュアルから伝わってくるような自由を貴ぶ雰囲気を感じることは難しいですから。

ラグジュアリーブランドを取材すると、メゾンの歴史というものをいかに大切にしているか、それをどう価値判断の基準にしているかが繰り返し繰り返し語られます。メゾンの歴史や職人技を紹介する展覧会も、過去10年間でかなり増えました。モノが飽和し、モノそのものよりも文脈や物語を消費したがる時代の中では、歴史こそがブランディングになるからですが、これってなにもラグジュアリーブランドに限った話ではなく、「ギャップ」のようなより身近なブランドだって同じだなと思います。先日、「セシルマクビー(CECIL MCBEE)」の全店閉店の記事のために同ブランドの出自をたどった際も、改めてすごく面白いなと感じたんですよね。「セシルマクビー」は残念ながらその幕を降ろしますが、歴史を生かす企画(たとえば昔購入した商品とその思い出をタグ付けしてSNSに投稿してもらい、そこからどうにか新作購入につなげるキャンペーンなど)を試してみれば、また何らかの違う形のムーブメントを生む可能性もあったんじゃないかと考えたり。歴史だけはお金を払って買うことができません(M&Aなどは別)。歴史を重荷にするか財産にするかは、ブランドにとって分かれ道ですね。身近な存在のブランドほど、歴史が重荷になってしまいがちのように感じます。

話を戻しますが、「ギャップ」は来年から、カニエ・ウェスト(Kanye West)の「イージー(YEEZY)」とのコラボラインを10年間の長期契約で販売すると発表しています。今を時めくカニエが10代の下積み時代に地元シカゴの「ギャップ」でアルバイトしていた(まさに「ギャップ」がキラキラ輝いていた時代!)縁から生まれたコラボだそうです。そう聞くと、「ギャップ」の歴史にカニエ自身の成功物語も重なって、ダブルでエモい。まさにヒップホップ的だしアメリカ的ですね。あの頃輝いていた「ギャップ」を知る世代にも、カニエ好きな新世代キッズにも響くコラボになるのかもしれないと期待が高まります。というわけで、新宿に立ち寄った際には「ギャップ」新宿フラッグス店で「ギャップ」の歴史に触れてみるのも楽しいと思います。