PROFILE:29歳でマガジンハウスへ入社し、「ポパイ」編集部配属となる。「アンアン」編集部、「ブルータス」副編集長を経て、2012年から現職 Photo by Mayumi Hosokura

PROFILE:29歳でマガジンハウスへ入社し、「ポパイ」編集部配属となる。「アンアン」編集部、「ブルータス」副編集長を経て、2012年から現職 Photo by Mayumi Hosokura

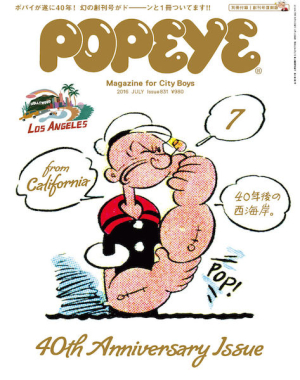

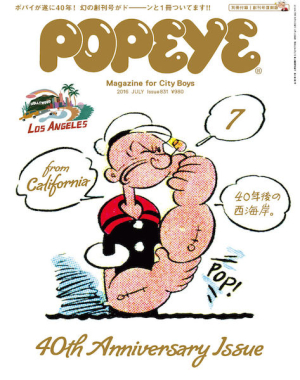

「ポパイ」(マガジンハウス)は今年、創刊40周年を迎える。これを記念し、7月号は丸々一冊西海岸特集とし、付録にも西海岸を特集した創刊号のレプリカをつけた。2冊で合計426ページ。日本の雑誌編集者の目を通したアメリカ西海岸カルチャーの今昔が詰まった980円はお得である。マガジンハウスの木滑(きなめり)良久・名誉顧問は「ポパイ」「ブルータス」「オリーブ」を創刊した伝説の編集者だ。同顧問は「ポパイ」7月号に一筆寄せている。いわく、「木下孝浩・編集長の登場で『ポパイ』はやっと本来の軌道に戻った」。現編集長へのこれ以上にない賛辞である。

表参道駅では期間限定で表紙アーカイブが壁面をジャックする他、ツタヤ・蔦屋書店でもバックナンバー、関連グッズを販売するフェアを展開する力の入れようだ。6月13日には代官山蔦屋書店で「ポパイ」創刊当時の編集を担当した石川次郎氏と木下編集長のトークショーも開催し、予約直後に即満席という大盛況を収めた。会場には創刊当時からのファンをはじめ若者も多く、あらためて老若男女問わず人気を得ていることを実感する。そんな特大号について、木下編集長を取材した。

WWDジャパン(以下、WWD):創刊号レプリカを付録にしたことが話題だが、改めて「ポパイ」とはどんな雑誌だったか?

木下孝浩・編集長(以下、木下):「ポパイ」は1976年に創刊したが、ベトナム戦争で変わりつつあるアメリカ文化に着目し、独自の世界観を作り上げた。渡米経験がある若者がまだ少なかった時代に、創刊にあたって編集部が2カ月近くアメリカに滞在し、初期衝動そのままに伝えたもの。例えば、ジョギングにしても当時日本にはない習慣で、それが流行っていることに気が付いた編集部が、彼らが通うスニーカーショップを見つけては商品をフィルムで撮影したページなんかもある。

“これほど面白い雑誌があったことをみんなに見せたい”

木下編集長の就任以来初めてというポパイが表紙をかざる「ポパイ」7月号

木下編集長の就任以来初めてというポパイが表紙をかざる「ポパイ」7月号

WWD:なぜこのタイミングで創刊号を復刊したのか?

木下:創刊号の力の入り方は尋常じゃない。雑誌不況と言われる中で、これほど面白い雑誌があったことをみんなに見せたいと思った。木滑名誉顧問にやりたい旨を伝えると快諾してくださり、その後、当時創刊号を現場で担当していた編集の石川次郎さんや松山剛さん、小林泰彦さん、馬場佑介さんなどに協力を依頼した。紙面については、広告以外は当時の色合いやデザインを全てそのままに表現している。広告だけは同じく40周年を迎えるビームスとタイアップし、これも当時のデザインをイメージして、20ページ以上のビジュアルを制作した。

WWD:本誌の特集も“西海岸”がテーマだが、どんな内容か?

木下:今回あらためて編集部員とともに西海岸に滞在し、会って見て体験したことを雑誌にした。しかし、悔しいが、創刊号に勝るものは作れない。だからこそ懐古的にはならずに本誌を作ることができた。40年経って何が変わったのか、見比べることで違いが分かるはず。

WWD:「ポパイ」の読者層は?

木下:20代後半が読者の中心だが、もっと若い子にも読んでもらいたい。もちろん、10代から40代まで面白いと思ってほしいが、何かをしたくなる衝動を起こすことが「ポパイ」の役目。若い子が雑誌を見ない習慣を作ってしまうと、今後絶対に見てくれないと思う。

“シティーボーイ”とは例えば電車で席を譲れるような男の子

付録の1976年創刊号レプリカの別冊。色あせ感や紙も当時のものに限りなく近づけたこだわりようだ

付録の1976年創刊号レプリカの別冊。色あせ感や紙も当時のものに限りなく近づけたこだわりようだ

WWD:木下編集長就任当時からかかげる“シティーボーイ”の定義とは?

木下:見た目はどうだっていい。昔はもっと細かく定義付けていたが、私はもっと精神的なものだと考えている。例えば電車で席を譲れるような男の子。女の子に優しくでき るような、向上心のある男の子がシティーボーイだと思う。

WWD:広告・販売ともに好調と聞くが、その秘訣は?

木下:雑誌の主張が明確で強ければ読者もクライアントもついてくる。最近の休刊ラッシュにしても、雑誌が増えすぎた結果、広告のためのツール化してしまった雑誌や中身がついてこない見かけだけの雑誌が多いからではないか。そのような雑誌を支持するほど今の読者は甘くない。ただ流行に乗っているだけではバレてしまう。本当にはやるか分からなくても、伝えたいことは誌面にきちんと載せる。熱量を持っていれば伝わるはず。

WWD:今後の目標は?

木下:とにかく『ポパイ』が続いてほしい。ずっと同じ編集部では媒体が老けてしまう。自分がいなくなっても新しい風を吹かせることが大切だ。