アーツ前橋は4月27日(土)~6月16日(日)、「リトゥンアフターワーズ(WRITTENAFTERWORDS)」とcoconogacco(ここのがっこう)の代表を務める山縣良和の個展を開催する。3.11からの再生を祈った“The seven gods”(2012年)をはじめ、物語性のある実験的な表現の場として発表してきたコレクションを4つのテーマに編集し、全60の作品を展示している。「装う」ことに執着しながらも、そこで扱うテーマは災害、信仰、スキャンダル、過疎化、環境、パンデミックなど身近かつ深刻な社会問題だ。ユーモアを交えつつ、見るものに深く考えるきっかけを投げかけてくる展示内容を、展示解説書にある山縣の言葉と併せてリポートする。

「10数年の活動の全貌を見てもらえるのは初めて。特別な思いで企画をさせてもらった。群馬の前橋、桐生はファッション産業にとって最も重要な場所の一つでありそこからもインスピレーションをもらった」と山縣良和「リトゥンアフターワーズ」代表。旧西武デパート WALK 館を改修して2013年にオープンしたアーツ前橋は、百貨店のモダンな趣を残す吹き抜け(エスカレーター撤去跡)の構造で、散歩道のような展示スペースは約1500㎡と広い。大きな作品が多い「リトゥンアフターワーズ」の独特の世界観に没入するにはうってつけの会場だ。

第0章 バックヤード

「第0章 バックヤード」と題した1階は無料エリアで、07年のデビューコレクションのレースの地球儀やスケッチ、生地のアーカイブ、個人で保管している蔵書などまさに制作の背景が見える38のコーナー展示が続く。

第1章 神々、魔女、物の怪

地階へ続く階段の途中では、山縣の真骨頂とも言える「神」のシリーズが待ち構える。「僕は妄想癖があるというか、神話や歴史とかの物語からイメージを膨らませて制作する傾向があります。第1章は『神話の世界で神々はどういう服装をしていたのかな?』とか、ファッションの源流をさかのぼる妄想の中から出てきた作品たち。彼らを崇高で神々しい存在にしたいわけじゃなくて、どこか人間くさくて、ツッコミどころのある身近な存在として表現したい」と山縣。自身の表現媒体としてファッションを選択している山縣の作品の特徴の一つは、どんなに大きな作品も人が着られる服になっている点にある。11年の東日本大震災をきっかけにその再生を祈り制作した「七服神」も、そして虐げられた存在を象徴する魔女も、また人間の階層意識が憑依した妖怪も、さらには打ち捨てられた着物の山もショーではモデルが着用して歩いたもの。展示ではマネキンが着用することで“ルック”として成立しており、ともすれば目を背けたくなる社会の“暗い”部分も観る者の心にスッと届く。

第2章 集団と流行(はやり)

その中の一つは、長崎の爆心地で黙祷する学生服の青年たちと千羽鶴を題材にしたルックだ。父方のルーツが長崎にある山縣は幼少期から平和や戦争が常に頭のどこかにあるという。「日本は戦争であんな酷いことになったのに、日本に限らず今世界中の国々でプロパガンダはまだ続いている。だから流行のポジティブな側面だけを見るんじゃなくて、デザイナーは常にネガポジのバランスに注視してゆく必要があると思う」。

第3章 孤独のトポス

「第3章 孤独のトポス」はここ数年、山縣が制作拠点の一つとしている長崎県・五島列島の島々での活動がベースになっている。「離島の小集落は近代化しなかったからこそ日本の過去から現代に脈々とつながる深い精神性やものづくりが残されていると感じる。日本の近代化ってほとんど西洋化だったわけで、ファッションもそうだし、むやみやたらと西洋化の波にも呑まれてゆく過程で、失っちゃいけないものも消えていったんじゃないか」と思いを馳せる。軽トラックの荷台から連なるように並べたたぬきの剥製は里山の象徴なのだろうか。剥製ゆえ一瞬ゾッとするが、スケートボードに乗せて愛嬌も振りまく。たぬきたちが抱えているのは「ぐんまシルク」を使った桐生の最上級の絹織物の反物だ。その華やかな生地を提供した龍匠錦の織り手、小林靖子さんは展示を見ながら家業を「自分の代で辞める」と教えてくれた。無念であろうが多くは語らない、そして展示を見るだけでは伝統技法の消失は止まらない。それだけに「辞める」の一言が重く、心にその無念さが根を張るような感覚を覚える。

第4章 変容する日常

第5章 ここに いても いい

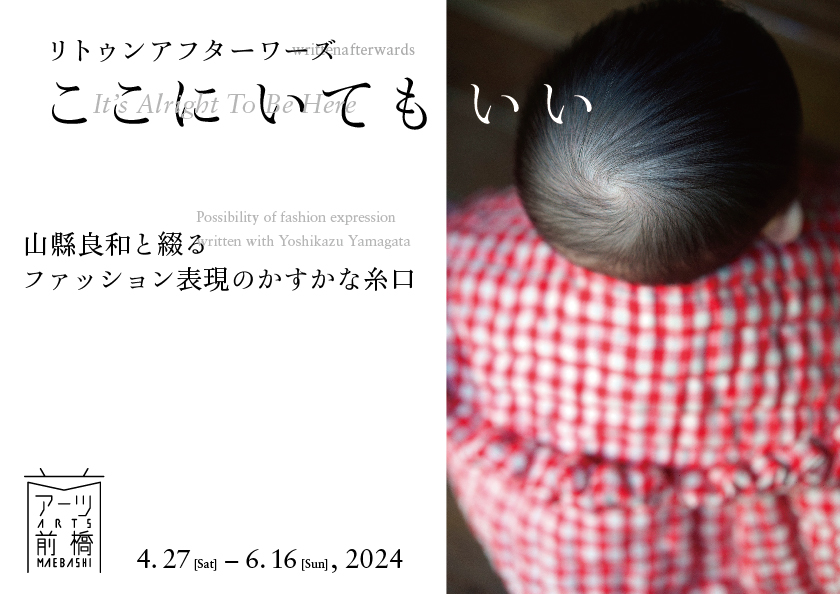

最後の部屋「ここに いても いい」は様相がガラリと変わり、優しさと温もりだけが存在している空間だ。昨年子供が生まれた山縣の私生活の今が色濃く反映されている。展示の内容やその方法の選択にはかなり迷いもあったという。「今までの作品では少なからず、現代の社会問題や歴史に向き合って作ってきたけど、今はちょっとそういう社会問題に以前のようにうまく自分の心が接続できなくなりました。目の前のことでもう一杯一杯な自分がいて、ただただ目の前のやるべきことに向き合いながら日々を過ごしている中で、今の僕には目の前にあるパーソナルな出来事や風景からしかリアルな作品を作れないという結論に至った」と、告白するかのように言葉を紡いでいる。自身のスマートフォンで撮影した動画からは子どもの笑い声がずっと流れている。「新しい世代と共にこれからのファッション表現の可能性についてじっくりと向き合い、新たな物語を綴っていければ」とポジティブな表現でこの展示を締め括った。

▪️「リトゥンアフターワーズ ここに いても いい〜山縣良和と綴るファッション表現のかすかな糸口」展

会期:2024年4月27日〜6月16日

開館時間:午前10時〜午後6時

休館日:水曜日

会場:アーツ前橋

住所:群馬県前橋市千代田町5-1-16