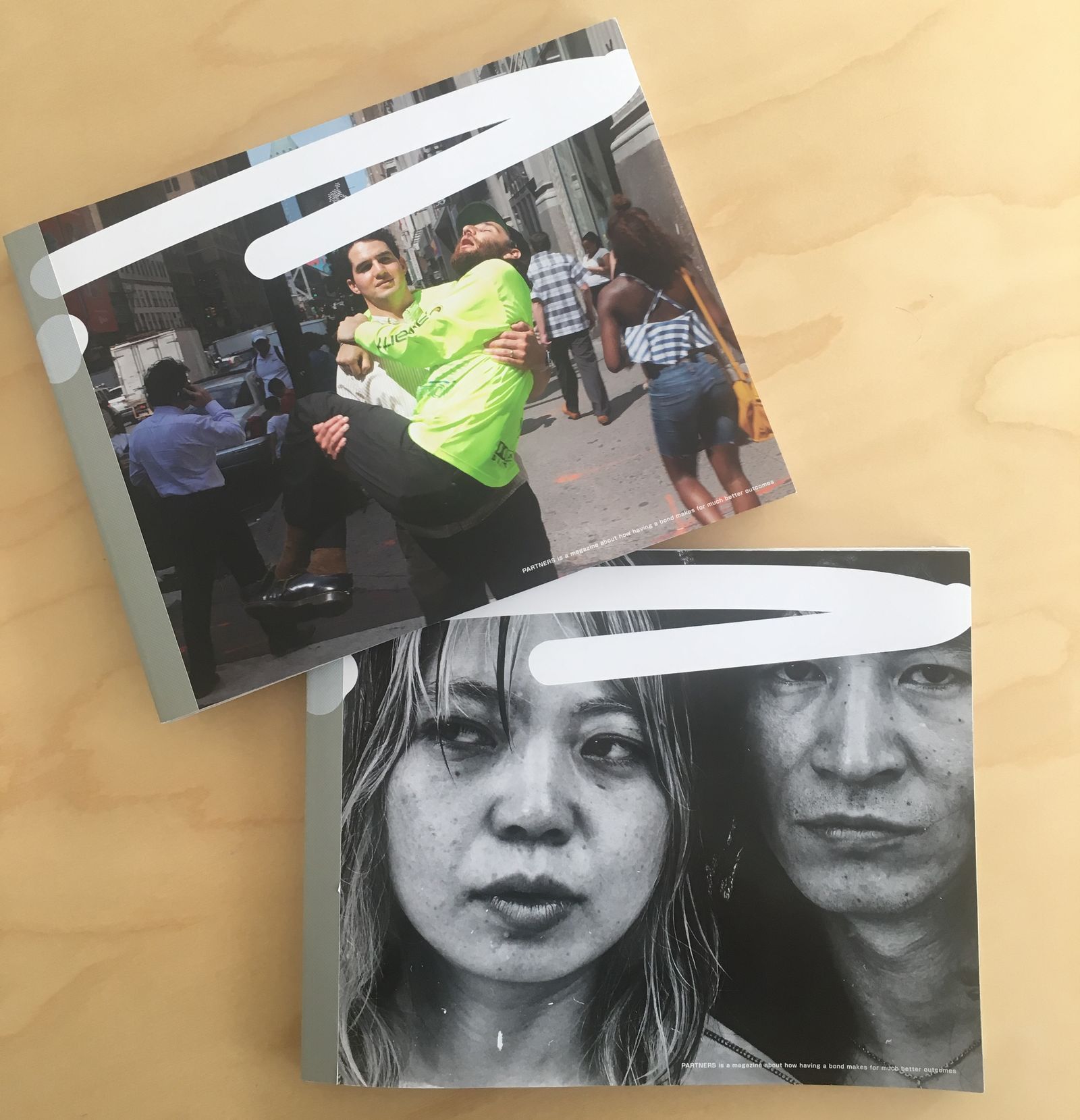

通常版(上)の表紙と内田裕也と樹木希林のポートレートが表紙になった特別版(下)

“絆”や“関係性”をテーマに掲げるインタビュー誌「パートナーズ」(kontakt)のVol.2が6月28日に発売される。特集は“コミュニケーション”。イームズの小さなサイドデスクをコミュニケーションツールに使うベルリンの夫夫(ふうふ)や一般社会から阻害され“気持ち”を共有する沖縄に暮らす未婚のカップル、5人のアーティスト集団「目」が月に2回行っている“メンタルミーティング”など、あらゆる人のコミュニケーションの形にフォーカスする。価格は1800円。通常版は都内大型書店やオンラインストア「マガジンイズントデッド(Magazine isn't dead.)」で、内田裕也と樹木希林夫妻のポートレートが表紙の特別版は東京・外苑前の「シェルフ(Shelf)」、新潟の「ブックス エフサン(BOOKS f3)」や岩手・盛岡の「ブックナード(BOOK NERD)」、そして大阪の「エルブイディービー ブックス(LVDB BOOKS)」の4店舗のみでそれぞれ販売する。オフィシャルサイトも新設し各コンテンツの詳細のほか、オンラインでの販売も受け付けている。

代官山蔦屋書店のブックコンシェルジュ(当時)が2017年のベストディレクションと評した創刊号から約2年をかけて作られた同誌のVol.2は、精神的なものから肉体的なものまで、あらゆる視点からパートナーとのコミュニケーションを捉えている。今、世の中にはコミュニケーションという言葉が溢れているが、あらためて特集をしたのはどんな理由なのか。川島拓人編集長と坂脇慶アートディレクターに制作にまつわる話を聞いた。

「単に親子やカップルを紹介するのではなく、もう少し広義でパートナーについて考えるようなテーマにしたかったんです」。川島編集長はパートナーシップをより俯瞰的に捉えた創刊号から、Vol.2は人の関係性に一歩踏み込んだテーマを据えた理由を語る。「そもそも取材対象者の美しい関係やうらやましいと思う関係、そのきっかけや絆が生まれるプロセスを知りたかった。そこにゴールや答えはないことは最初から分かっていましたが、自分の経験も含めて美しい関係はどう生まれているのだろうという興味がきっかけ」という。坂脇アートディレクターは「創刊号は人と物の関係なども取り上げましたが、Vol.2はシンプルに人と人との関係にフォーカスしようと話しました」。2人が言うように、今号では言葉の持つ意味と同様にあらゆるコミュニケーションがジャンルを横断する。沖縄に住むカップルのように精神性に迫る記事ではパーソナリティーをむき出しにする一方で、写真家の題府基之が車を趣味に持つ弟を撮り下ろした、写真でコミュニケーションを伝えるエッセイもある。コミュニケーションそのものともいえる緩急のリズムがついたページ構成も同誌の特徴だ。

「取材対象の2人はどんなコミュニケーションを取っているのかを突き詰めるので、インタビューは幾度となく行ったり、もともと近い関係にある人に書いてもらったりと、自然にえぐるような角度からになります。変わった父親を共有している兄弟の体験はダイレクトに愛とか直接的なコミュニケーションもあるでしょうし、逆に間接的なコミュニケーションにフォーカスした話もあります。臨場感のあるフィジカルなコミュニケーションのバランスは、取材を通して偶然にできあがった感覚があります」。川島編集長が語る取材の基本姿勢は雑誌全体のメッセージであり、読者への問いかけでもある。「明確な答えを用意した雑誌を作ろうとは考えていません。単純にそういう編集方針が好きで、読んだ後にその意味やメッセージをそのまま理解してもらうだけではなく、各記事が絡み合ってもう一度考えるきっかけを与えられることが面白さだと思うので、そこは川島さんとの共通部分だと思っています」と坂脇アートディレクターも共感する。

“偶然にできあがった”という言葉の通り、取材対象者との突発的な出会いから生まれた記事もある。結婚後、2年間という“契約“で山ごもり修行をした結果、修行が35年にも及んでしまった住職と彼を待ち続けた妻との会話が興味深いが、この話は、二人が同行した別件の取材時に聞いた、フォトグラファーの母親の話がきっかけになっている。「取材の合間にフォトグラファーの実家で昼食をいただくことになったんです。大きなお寺がある家でした。ご飯をいただきながら、住職であるお父さんとお母さんの何気ない会話を聞いていると、お父さんがつい5年ほど前まで35年間修行していたことを聞いてしまって……。驚愕しましたし、特別な関係性にめぐり会えたと思いました。実際に撮影している時も熟年夫婦らしい“どっしり”した感じはなくて、どこか照れくささも感じて。写真は、二人の関係を身近に見てきたフォトグラファーに写真を撮っていただき、序文も書いてもらいたりと、自分の力だけでは届かないところにいけた企画だと思っています」。

愛こそすべて

アーティストAAブロンソンと建築家のマーク・ヤン・クレインホフ・ヴァン・デ・ルーの重要なコミュニケーションツールは小さなテーブル

ダメな父親を共有する映像作家のサフディ兄弟の撮影を追う

沖縄に暮らす一般社会から阻害された“気持ち”だけでつながっている未婚のカップルを写真家の石川竜一の写真とエッセイで綴る

年齢や言語、国籍も異なる上海のレコードショップを運営するエンディ・チェンと大阪のレコードショップを運営する谷口英治の音楽を通じたコミュニケーション

ニューヨーク発のファッションブランド「ウィメンズ ヒストリー ミュージアム(WOMEN’S HISTORY MUSEUM)」を手がけるアマンダ・マガウアン(Amanda McGowan)とマティ・レベッカ・バリンガー(Mattie Rivkah Barringer)のモノづくりを介したコミュニーケーションにフォーカス

5人のメンバーで構成されるアート集団「目」が月2回行っている“メンタルミーティング”に密着

2年の山ごもり修行が35年間に及んだ住職と夫を待ち続けた妻の会話

言葉にできないことをパフォーマンスで伝えるアーティストのコラクリット・アルナーノン(Korakrit Arunanondchai)とパフォーマンス・アーティストのボーイチャイルド(Boychild)のインタビュー

内田裕也と樹木希林のパートナーシップを椎根和と典子夫妻がひも解く

読んでいくと意外なものがコミュニケーションツールになっていることにも気付く。ベルリンに住むアーティストのAAブロンソン(AA Bronson)とそのパートナーである建築家のマーク・ヤン・クレインホフ・ヴァン・デ・ルー(Mark Jan Krayenhoff van de Leur)の記事ではイームズのサイドデスクが2人のコミュニケーションにおいて重要な意味を持つ。「その長いひげはどれくらい伸ばしているの?という質問に対して、マークは『パートナーと付き合いはじめてからだよ』と。それから実際に自宅に伺った時に目にした小さなテーブル。広い家に住んでいるにもかかわらずこの小さなテーブルが二人のコミュニケーションツールとなっていることなど、自分のリサーチではたどり着けないようなことばかり。むしろそれぞれのカップル(組)が当たり前だと思っているコミュニケーションの仕方に敏感に反応することが必要でした。それと同時にいろいろなことが運よく訪れた気がします」。川島編集長がAAブロンソンにファッションカタログの撮影オファーをしたことがきっかけでマークを紹介してくれたのだとか。ここでも“偶然”に新たな取材のきっかけをつかんだ。執拗にコミュニケーションを重ねることが連鎖的に新しい出会いに結びついた。

話を聞いているうちに、制作サイドの2人の関係性にも興味を抱いた。川島編集長は「坂脇さんは常に冷静で奥さんや家族も“他人”だと考えています。でも、冷たいというのではなく、良好な関係を築くための考え方なのだそうです。この夫婦のあり方も新鮮で理想の関係なのだと今号を作りながら思いました。逆に、僕は特別なつながりや絆を意識したいというか……」と互いの価値観の違いを掲げる。「デイヴィッド・ホックニー(David Hockney)の記事を翻訳しているときに目にした『“知らないこと”は他人と関係を築く上で欠かせない』という言葉は、自分では理解できない感覚だったのですが、坂脇さんの奥さんに聞くと『全然分かる』と。新しいコミュニケーションの形を発見した瞬間でした」。何事も100%通じ合えるわけがないところで、諦めることも重要なのだ。コミュニケーションには信頼や信用といった心の結び付きがある一方で、制限や障壁、欠落のようなものを埋めたり、補うような関係も含まれる。編集者とアートディレクターの異なる価値観があるからこそ、コミュニケーションを考える視点も自然に広がっていく。さらに自身を情熱型と語る川島編集長は「コミュニケーションは一方的にLINEを送ればいいわけでも、インスタグラムにアップすればいい話でなく、インタラクティブなやり取りこそが本質。犠牲ではないですが、ある程度自分の時間をかけないと分かち合うことはできないと思います」と続ける。坂脇アートディレクターは「諦めるとか捨てていくとか、置いていく感覚が重要だと感じています。特に仕事は何かを仕上げたら置いていく感覚。そう考えたら気が楽になりました。ただし、やり過ぎもダメで関わっている他人には常に敬意を払いたいです。瞬間の連続というか、それぞれの瞬間の“思い”の連続。楽しいという“思い”が今この瞬間にあるのならば過去や未来は一旦頭の片隅に置いておけばいいのではないかと思います。その方がうまくいくこともあるはず」と淡々と語る。

坂脇慶アートディレクター(左)と川島拓人編集長(右)PHOTO : SHUHEI SHINE

川島拓人「パートナーズ」編集長 PHOTO : SHUHEI SHINE

坂脇慶「パートナーズ」アートディレクター PHOTO : SHUHEI SHINE

編集後記では内田裕也と樹木希林の関係を模範と言い切り、「愛こそが全てなのかも」と結んでいる。愛情や友情、共依存などパートナーとの関係はその時々によって変化していくもの。世の中で一番難しいのが“コミュニケーション”であり、それを端的に表しているのが、内田裕也と樹木希林のパートナーシップだろう。娘の内田也哉子を通じ、「ムー一族」で共演した“ブスの竹ちゃん”こと椎根典子と、その夫である椎根和の独白で内田夫妻の関係性が語られていて、2人の強烈なポートレートとともに飛び込んでくる。パラレルな夫婦関係はきれいごとだけでは成り立たないが、その根底にあるのは相手への尊敬であったり純粋な愛なのだと気付かされる。

「親友と思える人や恋人がいたとして、別れた場合に信頼関係は崩れるかもしれないけれど根本的な愛は残ると思うんです。愛していたという事実は生き続ける。愛をなくした時点でパートナーにはなれないし、すべてを失ってしまう気がします。コミュニケーションの源には常に愛、いろんな形の愛がある。本当に大切な人であれば関係を変えてでも継続して付き合っていくと思います。元カノが親友にもなっている人もいますよね。コンパスの針の部分に“愛”があってそこから円が広がっていくようなイメージで今号を作りました」と言う川島編集長の言葉に呼応するように、坂脇アートディレクターも「僕も同じ感覚です。親友が親友と呼べない関係になるかもしれないけれど、そこには“愛”が残っている。一度親友になった事実は残り続けますし、間違いのない事実ですから」と締めくくった。

コミュニケーションは三者三様。長い時間を必要とするわりに、ささいなきっかけで簡単に崩壊する。そもそもコミュニケーションには正解も間違いもない、「パートナーズ」はそんな答えのないことをじっくり考える楽しみを感じられる雑誌。そして、1年後にもう一度読み返した時には、コミュニケーションについて、また別の感情を抱いているかもしれない。そんな可能性を秘めていることも、新しい雑誌のあり方ではないだろうか。