今回は、若者に読んで欲しいに届けたい書籍を潟見オーナーに選んでもらった。LGBTQ+の社会的地位向上やフェミニズムなど運動が活発に行われているが、マイノリティをはじめ自分のアイデンティティや居場所に悩む若者は少なくない。連帯して解決する、自分のことを自分の言葉でみんなに伝えることがより一層重要になっている今、若者に読んでほしい4冊を紹介する。

“孤独”を感じる若者に読んで欲しい

LGBTQ+とフェミニズムがテーマの本4冊

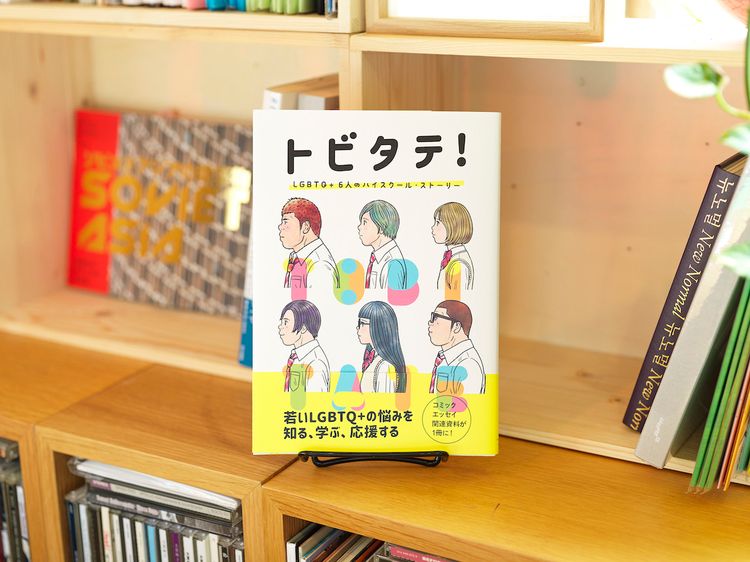

トビタテ!LGBTQ+ 6人のハイスクール・ストーリー

著者:野原くろ、エスムラルダ

LGBTQ+のユース世代6人のジェンダーやセクシュアリティの経験をベースに本にしたものです。カミングアウト、出会いや日常の葛藤などのストーリーを漫画とエッセイで、ゲイコミック作家の野原くろさんとドラァグクイーンでライターのエスムラルダさんがまとめました。6人は文部科学省のキャンペーン「トビタテ!留学JAPAN」で派遣された学生で、海外で気づいたことなども含めた経験も含まれています。ジェンダーとセクシュアリティの関連用語の解説も載っているので、入門書的な存在。ぜひ、若い人たちに読んでほしいです。

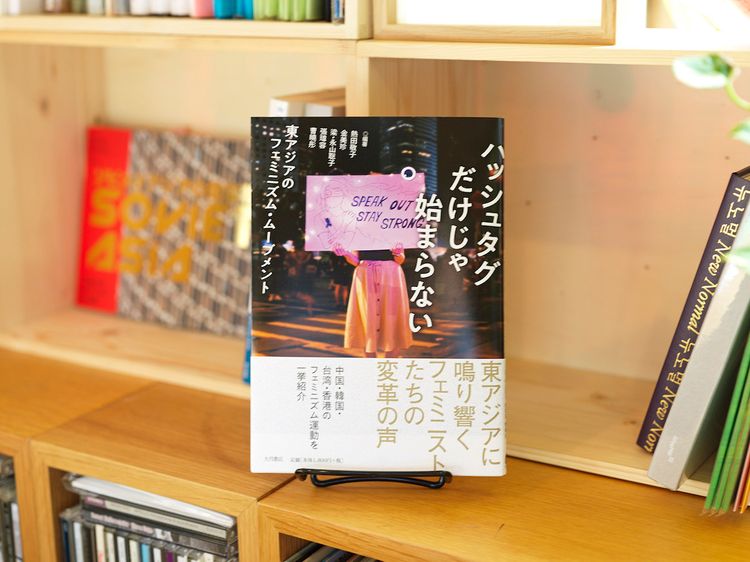

ハッシュタグだけじゃ始まらない 東アジアのフェミニズム・ムーブメント

著者:熱田敬子、金美珍、梁・永山聡子、張瑋容、曹曉彤

中国や韓国、台湾、香港の4地域のフェミニズムの動きを紹介する本です。現地で活動している人にインタビューもして、いろいろな運動を紹介しています。フェミニズムが進んでいるイメージの欧米に関する出版物は多いけれど、これは東アジアにフォーカスしたものです。各地域の専門家が参加していて、東アジア圏内ということで、カルチャーを含め共通する部分も多いので学ぶことも多いです。「ロンリネスブックス」がある大久保の街のように、多文化、多国籍な交流が広がってほしいです。特に東アジアが同じ問題を解決するために連帯できたらいいと考えます。

自分の言葉で自分について隣にいるあなたに話してみる/Little Women for Me and You

2021年に明治大学のゼミを卒業した4人の学生が作ったジンです。内容は、フェミニズムやジェンダーギャップの話をしたり、同じ映画を見て感じた感想を語り合ったりなど。彼女たちは中国と韓国、日本の出身。違う国の学生4人が、フェミニズムのことで共感して仲良くなる“トキメキ”みたいなものが感じられます。日本で暮らしていると自分のことや意見を自分の言葉で話すことが少ないと感じるので、「自分の言葉で自分について隣にいるあなたに話してみる」というタイトルはすごく素敵だなと思います。2号目となる「Your Personal Is Political(個人的なことは政治的なこと)」も22年7月に出版されました。

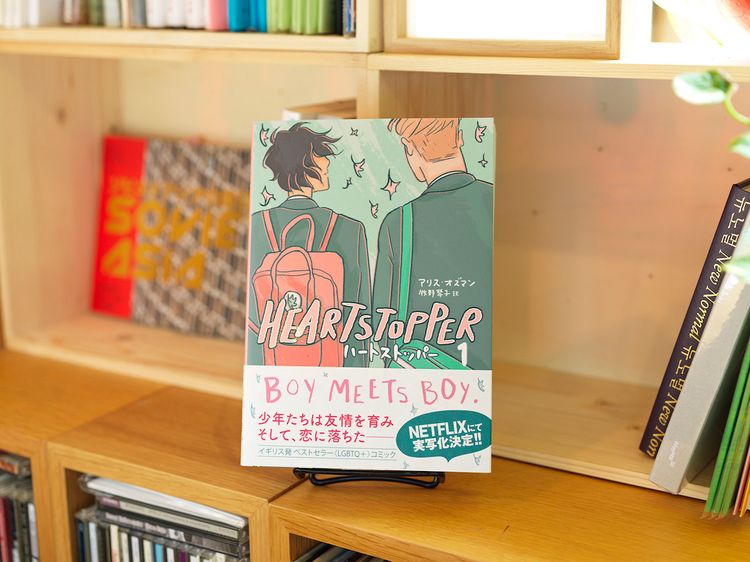

ハートストッパー(HEARTSTOPPER)

著者:著者:アリス・オズマン(Alice Oseman)翻訳:牧野琴子

実写ドラマ化されたことで話題になっている、イギリスのコミックです。男子高校生2人がメインのキャラクターで、すでにゲイとカミングアウトしている子と自分がストレートだと思っていたラグビー部のスターの子が惹かれ合っていくというストーリーです。この本から学べるのは自身のアイデンティティーの“肯定”の大事さだと思います。自分のことを肯定できないと、孤独感や焦り、嫉妬など、いろんなことに支障が出ますよね。この作品は、現代のイギリスが舞台なので、ゲイの先生やレズビアンの生徒やトランスジェンダーの生徒などの存在が丁寧に描かれています。若い子が読むと、その物語の中に自分がいるようで、自身のアイデンティティを見つけられるのではないかなと。

【選書にあたって/あとがき】

今回「若者に贈る4冊」を選ぶ際、たまに「ロンリネスブックス」にポツンと1人で来てくれる若い人をイメージしました。あんまり会話もなく、帰り際に「自分はゲイなんです」「人に初めて言いました」って言う方がたまにいて。周りに自分のことが話せず、孤独と感じている若者がたくさんいるんだと実感しました。ここに来るというだけでも少し勇気がいることですし、このような人が無数にいるのだと感じました。周りに親近感を持つこと、連帯して問題の解決に取り組むこと、人とつながって自分のアイデンティティーを肯定すること。これらをテーマにして選びました。

【ロンリネスブックスとは】

潟見オーナーは、映画ポスターやパンフレットを手掛けるグラフィックデザイナーでもあり、自ら出版物を手掛けることもある。週に1回バーテンダーをしている新宿のバーで、毎週1〜2冊をピックアップして紹介したり、ブックショップを昼間に開催したりしている。クィアやジェンダーの出版物に興味が向いたのは、2011〜12年ごろ。LGBTQ+コミュニティーの定期創刊物のデザインの依頼や、周りの友人らと話していくうちに、自身でも制作しながらそれらに深く関わるようになっていった。社会問題や同性婚についての対話が増え、自身もLGBTQ+コミュニティーに属する当事者として、このトピックスにまつわる対話を増やしていきたいという願いで運営する。

書店オープンのきっかけは、2019年に東京レインボーパレードにクィア当事者やクィアな事柄を扱うブースに知人らとともに出展したこと。もともと本やジンを集めるのが好きで、それを多くの人にも届けたいという思いで始めた。2015年ごろから韓国や台湾のクィアやジェンダーについて扱う書籍を現地で見たり、製作者らと交流したりし、東アジアのジェンダーやクィアの出版物をキーワードにそろえた。東アジアでは若い世代を中心に出版物を通じて幅広い表現が行われており、それに刺激を受けたという。その後、自宅兼事務所だった大久保のアパートの一室にロンリネスブックスを開いた。店内にはジェンダーだけでなく、アジアのカルチャーを扱う書籍も多い。多国籍な大久保ならではの空気を、ストアに凝縮したいと考えているそうだ。

予約制にしたことで、安心感のある空間として好評だ。時間のスロットは約2時間。来店者は本を読んだり、友達と話したりして、たっぷり2時間を過ごすことがほとんど。予約者と同行する人のみ入店可能なので、ほかの客と会うことはない。「居心地が良く、ずっとここにいたい」という感想が多く寄せられるといい、書店の空間を活用して、プロジェクターを使った映画上映会も開催している。